Di hari peringatan masyarakat hak adat sedunia tanggal 9 Agustus 2020, pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat di Indonesia tak ubahnya madu – madu transaksi politik yang tak kunjung membuahkan hasil.

RUU Masyarakat Hukum Adat yang sempat menyandang status prioritas dalam proses legislasi nasional masih terbengkalai; sementara nasib jutaan masyarakat adat mulai dari Sigapiton, Badui, Sumba, Papua dan lainnya tengah berhadap – hadapan dengan rencana pembangunan yang mengancam ruang – ruang hidup mereka.

Kita tahu bersama; RUU MHA sendiri – seperti isu HAM lainnya – kerap jadi ‘alat tukar’ suara menjelang pemilihan kepala daerah, ataupun pemilihan umum. Janji presiden Jokowi untuk mengesahkan beleid tersebut selalu muncul di awal tahun pemerintahannya bak poster kampanye.

Proses legislasi RUU MHA di tingkat nasional:

- 2013: Pertama kali masuk Prolegnas DPR RI – tindak lanjutnya pembentukan Panitia Khusus (Pansus) RUU MHA

- 2014: Kembali masuk dalam Prolegnas dengan status ‘luncuran’

- 2015 – 2017: Tidak berjalan atau tidak ada agenda

- 2018: Draft RUU MHA rampung di tingkat Badan Legislasi (Baleg) DPR RI – tindak lanjutnya:

- Draft disampaikan ke Presiden melalui Surat No. LG/03105/DPR-RI/2018

- Terbit Surpres No. B-186/M.Sesneg/D-1.HK.00.03/03/2018 tentang Pembentukan Tim Pemerintah untuk Membahas RUU MHA Bersama DPR RI, terdiri dari Kemendagri, KLHK, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kemendes/PDT, Kemenkumham

- Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) diserahkan ke Sesneg.

- 2019: Kembali masuk dalam Prolegnas dengan status ‘prioritas’ – tindak lanjutnya Pembahasan Draft RUU Masyarakat Hukum Adat bersama berbagai pemangku kepentingan

- 2020: Kembali masuk ke dalam Prolegnas dengan status ‘prioritas’, masih tetap berkutat pada pembahasan

Kenyataannya: konflik pecah dimana – mana, kriminalisasi terhadap masyarakat adat meningkat, kekerasan dan intimidasi terhadap individu maupun kolektif atas nama pembangunan terus terjadi dan produk – produk legislasi yang direncanakan terbit justru punya maksud untuk memberangus habis keberadaan masyarakat di Indonesia. Negara tidak segan menggunakan alat kekuasaannya (TNI/Polri) untuk merepresi masyarakat adat yang tengah berjuang mempertahankan wilayah adatnya. Tak sedikit pula pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat adat kandas di level pemerintah daerah.

Dalam Inkuiri Nasional Komnas HAM tentang Penyelidikan Masyarakat Adat dan Kawasan Hutan (2016) tercatat rata – rata setiap tahun ada 6000 berkas pengaduan yang diterima oleh Komnas HAM. Bahkan pada tahun 2014, berkas pengaduan sebanyak 7285 berkas. Isu agraria termasuk isu terbanyak yang diadukan ke Komnas HAM bersama isu kepolisian dan isu ketenagakerjaan selama 2012 – 2014:

- Isu kepolisian: 1938 berkas (2012), 1845 berkas (2013), dan 2483 berkas (2014);

- Isu agraria: 1213 berkas (2012), 1123 berkas (2013), dan 1134 berkas (2014);

- Isu ketenagakerjaan: tidak lebih dari 700 berkas pada kurun waktu 2012 s/d 2013;

Berkas pengaduan Masyarakat Hukum Adat yang diterima oleh Komnas HAM sendiri sebanyak 117 berkas (2012), 113 berkas (2013), dan 213 (2014). Terjadi peningkatan dua kali jumlah berkas pengaduan pada tahun 2014 pasca putusan MK No. 35/PUU-X/2012 tentang Hutan Adat. Pada 2014, Hak atas Kesejahteraan adalah yang paling banyak diadukan berjumlah 155 berkas dari total 203 berkas.

“Melihat data – data berkas pengaduan Komnas HAM menunjukkan agraria masih masalah yang cukup serius. Dari angka berkas pengaduan di Komnas HAM yang berada pada kisaran 1000 berkas pada tiga tahun terakhir menunjukkan bahwa belum ada tanda – tanda penyelesaian. Artinya, hingga saat ini mekanisme penyelesaian untuk mengatasi konflik dan masalah agraria belum menunjukkan hasil yang memuaskan.”

Selain itu, penetapan hutan adat dari perhutanan sosial pun realisasinya sedikit. Dari target 12,7 juta hektar peruntukkan hutan adat, Februari 2019 lalu, total yang tercapai hanya sekitar 28.286,32 hektar alias 1% dari skema perhutanan sosial lainnya. Mandat dari putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 untuk memberikan pengakuan terhadap pengelolaan hutan adat, malah dijawab dengan program pemberian sertifikat tanah Jokowi; yang bertentangan jauh dengan semangat pengelolaan kolektif masyarakat adat terhadap ruang hidup.

Ruang hidup yang seharusnya dijamin keberadaannya oleh negara dan dikelola secara kolektif oleh masyarakat; berubah jadi lembar – lembar kertas kepemilikan yang hendak merubah semangat pengelolaan tanah yang adil dan berkelanjutan. Aliansi Masyarakat Adat (AMAN) mencatat, dari 9,6 juta hektar wilayah adat yang terpetakan dan terdaftar di pemerintah, ada 313.000 hektar tumpang tindih dengan hak guna usaha (HGU) yang tersebar di 307 komunitas adat. Menjadikannya sertifikat, hanyalah menguatkan bahwa pengelolaan tanah di Indonesia sudah berubah menjadi proses jual beli dan meminggirkan nasib masyarakat adat yang selama ini bercocok tanam guna bertahan hidup tanpa selembar surat.

Pemimpin – pemimpin lokal di kabupaten/kota maupun di provinsi juga setali tiga uang; tidak banyak yang mau mengakui keberadaan masyarakat adat. Padahal keberadaan masyarakat adat sudah jauh lebih dulu ada sebelum lahirnya konsep Negara Indonesia dan kontribusinya secara materil maupun pemikiran bagi perkembangan bangsa.

Masyarakat adat, terutama nilai dan visual mereka, kerap dijadikan materi dan “didagangkan” oleh non masyarakat adat untuk bisnis pariwisata. Wilayah adat mereka dirampas untuk pengembangan wisata yang diperuntukkan bagi industri – industri permodalan serta menjadi bisnis perizinan. Sekali lagi masyarakat adat tidak disertakan, tidak dilibatkan dan justru disingkirkan. Perlahan mereka punah. Masyarakat adat di tipu negara.

Refleksi perayaan masyarakat adat sedunia juga semakin menyedihkan; mengingat kolektivitas yang jadi identitas utama masyarakat adat semakin diuji, tak hanya oleh jual beli suara dan transaksi politik namun juga situasi pandemi yang mengancam kesehatan dan keberadaan masyarakat di Indonesia.

Ada sekitar 17 juta anggota masyarakat adat yang juga terancam tidak mendapat pelayanan kesehatan maksimal selama pandemi COVID – 19, serta beban hidup yang terus menumpuk akibat kenaikan iuran BPJS Kesehatan serta tuntutan untuk terus bertahan hidup di tengah kondisi perekonomian yang kian terpuruk.

Kami hendak mengingatkan kepada presiden Jokowi di hari masyarakat adat sedunia kali ini; kepunahan masyarakat adat secara kulturnya sudah menjelang, berhentilah menjadikan masyarakat adat sebagai komoditas politik yang terus diperjualbelikan demi popularitas dan gelar keberpihakan terhadap ‘wong cilik’.

Karena anda, Presiden; tidak pernah benar – benar punya niat untuk melindungi kekayaan intelektual dan keberadaan masyarakat adat yang sudah eksis bahkan sebelum republik ini berdiri.

Jakarta, 9 Agustus 2020

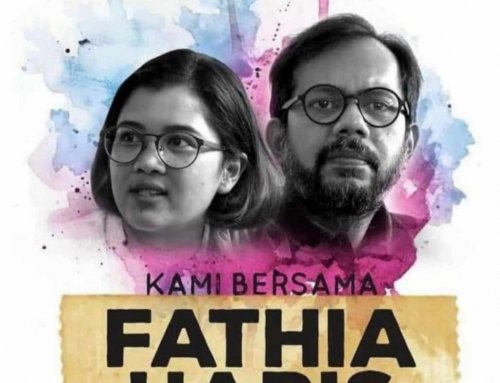

Narahubung:

Marudut Sianipar